Matteo Agnoletto

È professore in “Composizione architettonica” all’Università di Bologna. Ha svolto attività professionale negli studi di Renzo Piano e Jean Nouvel. È stato capo redattore di “Parametro”. Ha collaborato alla Triennale di Milano, curando le sezioni tematiche delle mostre Good N.E.W.S., Casa per tutti e Antonio Sant’Elia (1888-1916). Le città future. È adviser per la “Medaglia d’Oro dell’Architettura Italiana”. È coordinatore del Laboratorio “Ricerca Emilia” impegnato nei luoghi colpiti dal sisma.

Insegna a Bologna, opera con sede a Modena, si occupa in modo particolare del territorio padano; quali ne sono a suo avviso le principali caratteristiche, con riferimento all’architettura?

Da tempo sto lavorando ad un libro, L’architettura della campagna, perché sono convinto che dall’architettura rurale della pianura si possano trarre importanti insegnamenti, validi sia per l’attività di formazione all’Università, sia per chi è impegnato a costruire nuovi edifici. In Incipit, Claudio Parmiggiani mostra come la sua opera creativa sia tutta derivata dalla cultura anonima e popolare del Po, dalle preesistenze, manufatti e oggetti, presenti nelle terre intorno a Luzzara dove è nato e cresciuto. Esiste in sostanza un senso di appartenenza a questi luoghi, che diventano inevitabilmente parte integrante di un modo consapevole di progettare.

Non è un caso che quando Giulio Romano arriva a Mantova, è costretto a recepirne le influenze culturali e ambientali, praticando una svolta radicale rispetto alle sue precedenti architetture della Capitale. Palazzo Te è una dimora di campagna che non si chiude in se stessa, ma si apre totalmente sull’esterno, attraverso logge, corti, esedre che si ritroveranno nelle semplici case rurali del territorio. Oggi pochissimi comprendono che progettare qui, significa dover confrontarsi con una precisa tradizione, selezionando i materiali, optando per scelte compositive semplici e investigando il rapporto con la natura che può ancora essere valorizzato. È molto più interessante, e se vuoi anche originale, identificarsi con una dimensione locale e specifica, piuttosto che appropriarsi di segni ed elementi evidentemente riconducibili ad una sfera globale e quindi generale del progetto.

Cito soltanto le infinite declinazioni sul tema nell’uso delle gelosie nelle partiture murarie in laterizio che hanno interessato anche architetti come Zumthor o Herzog de Meuron, attenti a reimpiegarle nelle loro realizzazioni.

Dal punto di vista costruttivo quella padana è per lo più un’architettura profondamente legata alla sua terra, da cui ricavare l’argilla per produrre i mattoni usati non solo per muri, ma anche per pilastri ad esempio di grandi fienili. Quale lezione costruttiva ci viene insegnata?

In queste campagne e in questi paesi, resiste ancora una antica toponomastica, che ha trasmesso nomenclature riconducibili a riti pagani o alla religiosità arcaica: la Madonna del Bosco o nomi riferiti all’acqua, elemento basilare che ha permesso alla civiltà contadina di insediarsi e di sopravvivere. È una forma di continuità di riti e miti che si preservano inalterati per secoli. La stessa analisi possiamo farla per l’architettura.

Ho citato il tema delle gelosie: le maestranze sono costrette a inventarsi dei muri areati per poter rinfrescare e conservare il raccolto e lo fanno declinando le formelle del mattone in svariate soluzioni, che si tramandano intatte fino ad oggi. Oppure, come cita giustamente la domanda, i pilastri dei grandi fienili, tutti in un ordine gigante dorico, il più semplice da costruire per dare dignità alle fabbriche di campagna e che si deve modellare con il mattone e non con la pietra. Quando Carlo Francesco Dotti è chiamato ridefinire le stalle-fienili per le famiglie nobiliari bolognesi non inventa nulla: prende l’architettura già esistente sul territorio e disegna in facciata il doppio pilastro, segno inequivocabile presente in tutte le sue opere di città. Si rende conto cioè che quella tradizione non puoi trasformarla, ma solo reinterpretarla.

Oggi purtroppo le intromissioni in queste campagne sono distruttive, esiti della modernizzazione che non riesce più ad essere allineata con la storia, generando drammatici effetti di spaesamento.

La principale responsabilità che dobbiamo avere è quella di interrompere questo stravolgimento sostanziale recuperando una continuità con il passato, preservando la conservazione della memoria. Vale per tutte le culture locali e in alcuni ambiti esempi positivi in tal senso, da capire e da ripetere, per fortuna esistono.

È l’approccio alla disciplina che ha avuto Luis Barragan: per tutta la vita ha progettato soltanto case a Città del Mexico, cercando di capire fino in fondo la tradizione locale, rifiutando di esporsi alle innovazioni del suo tempo, come stavano invece facendo nel resto del mondo gli architetti del Movimento Moderno.

Dato il suo interesse all’area padana necessariamente la sua attività si è intrecciata con le vicende del sisma dell’Emilia del maggio 2012. A più di sette anni di distanza da quegli eventi, quali ritiene siano le principali considerazioni che si possano trarre a giudicare da quanto realizzato sino ad ora?

Subito dopo il sisma, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna dove insegno, abbiamo istituito il Laboratorio “Ricerca Emilia”: un’unità di lavoro tutt’ora attiva che studia l’architettura della nostra pianura. È una struttura che vuole intrecciare didattica, ricerca e progetto. Tutto è iniziato nei giorni immediatamente successivi alle prime scosse con l’indagine fotografica, pubblicata poi in Interno perduto, svolta con Giovanni Chiaromente e Annegret Burg, Preside della facoltà di Architettura di Potsdam, cha da subito ha manifestato grande interesse per questi territori.

Gli esiti del post-terremoto rappresentano una vicenda articolata, che richiederebbe ampio spazio per essere illustrata dettagliatamente.

Come ho giù avuto modo di scrivere su “Domus” e per la mostra alla Triennale di Milano, il sisma in Emilia rappresenta una grande occasione persa. Un enorme finanziamento pub-blico di svariati miliardi di euro ha permesso nell’arco di 7 anni di ricostruire quasi tutto lo stock edilizio del cratere. È un dato senza precedenti: è sufficiente fare un confronto con l’Aquila o con l’ultimo terremoto di Amatrice per capire le differenze. Stiamo parlando di un’area che si estende per oltre 50 Km, ma che soprattutto è stata modellata nell’arco di almeno cinque secoli. Si comprende pertanto come questa velocissima ricostruzione sia stata di tipo quantitativo e non certamente qualitativo. Le normative approvate per gestire questo enorme processo edilizio non sono state capaci di valorizzare il patrimonio storico esistente: dove si è ricostruito in stile, usando le tecniche della prefabbricazione in legno, cappotti in polistirolo, infissi in pvc, (realizzando di fatto una sorta di grande “outlet”) le architetture sono come finte, a imitazione delle forme precedenti. Inoltre togliendo i vincoli di tutela e consentendo il libero e casuale spostamento dei volumi edilizi nelle campagne si è venuta a costituire una sorta di “villettopoli” diffusa, dove sono andate perdute le fondamentali relazioni tra architettura del paesaggio. Insomma, da questa prospettiva analitica, si può affermare che ha fatto certamente più danni la ricostruzione, che il sisma in quanto tale. Infine, non è stato possibile definire un piano di recupero delle macerie: una quantità incalcolabile di mattoni è andata perduta con le demolizioni. Un materiale prezioso, che si sarebbe potuto riutilizzare, se soltanto fossero stati perseguiti quei principi di conservazione della memoria che in luoghi come questi avrebbero dovuto attuarsi in modo automatico.

Stiamo cercando di fare anche questo: promuovere progetti reimpiegando i mattoni delle case abbattute..

Questo numero di “Costruire in Laterizio” presenta progetti di maestri italiani che sia ora, sia in passato, molto hanno operato anche in area padana. Due di questi progetti sono in effetti padani. Quanto delle proposte contemporanee di questi architetti è a suo avviso reinterpretazione di esiti e modi costruttivi tipici del nostro territorio?

Quella padana, riferendosi ai contesti geografici dell’Emilia, della bassa Lombardia, del Piemonte e del Veneto, rappresenta una antica tradizione costruttiva. Dai monasteri, alle torri colombaie, alle chiese, alle case rurali, fino alle grandi fabbriche rinascimentali di Biagio Rossetti o di Jacopo Barozzi da Vignola: si tratta di monumenti padani concepiti per essere costruiti con il mattone. La denotazione cromatica del paesaggio di queste campagne è data dalla pasta argillosa del mattone. Potresti immaginare la Galleria degli Antichi di Sabbioneta in pietra?

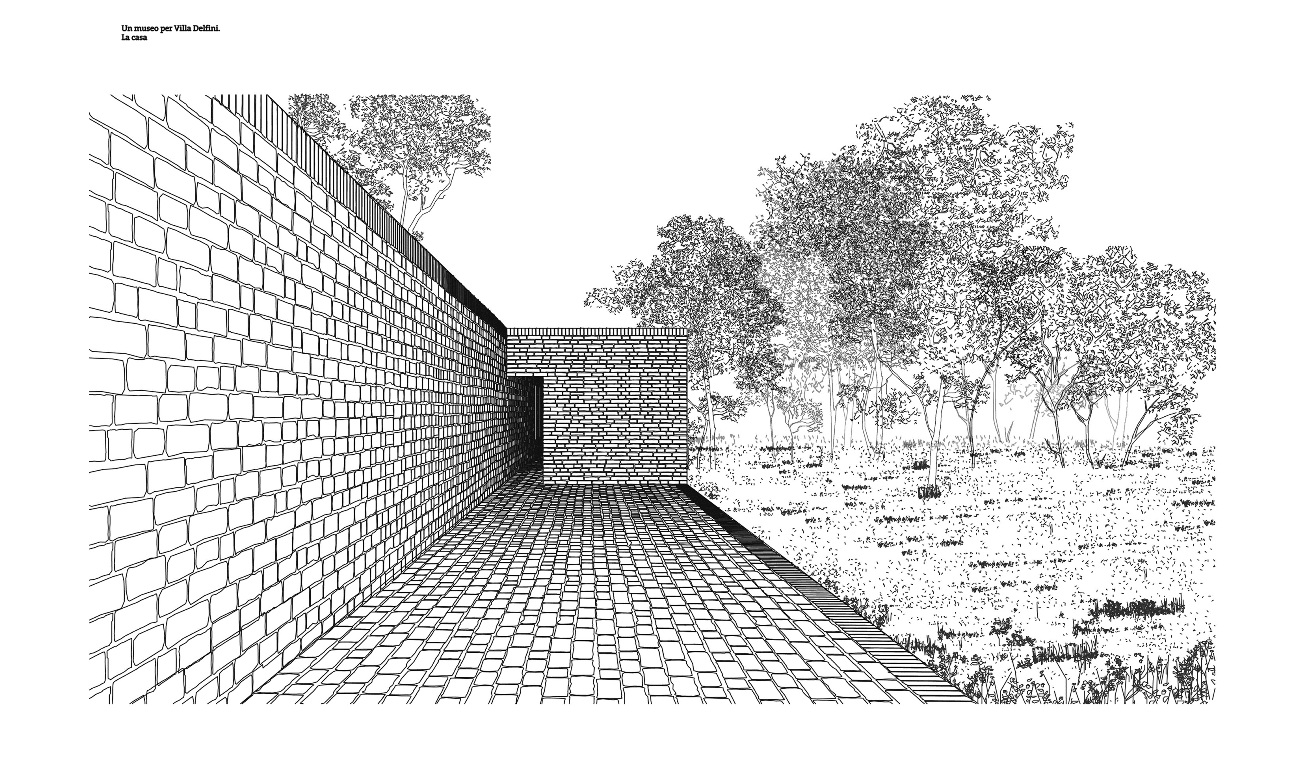

Non è possibile. È una lezione che hanno ben compreso Franco Albini e Costantino Dardi a Parma, Gio Ponti a Modena, Saverio Muratori Bologna. Sono progetti in continuità con questa storia. Paolo Zermani e Isotta Cortesi, nei loro recenti lavori che avete pubblicato in questo numero della rivista, sono allineati a questa idea dell’architettura. Zermani, in particolare, con coerenza e saggezza ha sempre operato in questo solco. In maniera analoga ha operato Giorgio Morandi con la pittura e con le sue straordinarie incisioni: insistere sullo stesso tema, ponendo attenzione alla variazione, allo scarto, alla differenza quasi impercettibile. È un fermarsi agli archetipi. Ogni progetto non è mai un ricominciare nuovamente, ma è proseguire la ricerca precedentemente avviata. Anche questo è un insegnamento che si coglie profondamente dalla tradizione costruttiva anonima e popolare di queste terre: i materiali impiegati e le soluzioni adottate sono le medesime, che si sono ripetute inalterate per secoli. Sono estremamente convinto, come ripeto ai miei studenti, che sia ancora possibile impostare il progetto seguendo questa via di lavoro. Non è un caso che Aldo Rossi e Luigi Ghirri abbiano intitolato Architetture padane un libro comune, che raccoglie i lavori dei due autori, tra i più grandi interpreti di questa narrazione.

Nella sua attività non solo si occupa di insegnamento, ma anche concretamente di progetto; all’insegnante e al professionista domando quali buoni motivi possano suggerire, se a suo avviso ce ne sono, l’uso del materiale laterizio nelle realizzazioni contemporanee.

I veri maestri dell’architettura moderna si sono cimentati ad un certo punto del loro percorso nell’uso del più antico materiale da costruzione: mi riferisco ai primi progetti di Mies van der Rohe, a Maison Jaoul di Le Corbusier, ai monumenti indiani di Louis Kahn. È una sfida progettuale che richiede consapevolezza: la scelta della misura adeguata dell’elemento in laterizio e della fuga, la tessitura, l’accortezza del dettaglio, la modalità di posa, il trattamento superficiale. In un frangente storico come quello attuale diventa sempre più raro per l’architetto gestire con attenzione e meticolosità queste soluzioni di progetto. Se guardiamo all’ultimo decennio, ad esempio, ci sono aree in via di sviluppo, in Sud America, Oriente o in Africa, dove si realizzano straordinarie opere in laterizio che lasciano spazio all’uso sapiente del cotto nelle forme più artigianali, divenute impensabili nell’immaginario collettivo di molti progettisti dei Paesi più avanzati. Sono poi molto numerosi gli interventi assolutamente contemporanei, di cui questa rivista è testimone, capaci di coniugare l’avanzamento della tecnica, le logiche attuali della costruzione e la reinterpretazione del materiale.