Alessandro Bucci

Si laurea nel 1991 a Firenze con Adolfo Natalini. Dal 1992 svolge la libera professione occupandosi di progettazione architettonica ed urbana anche a grande scala. Dal 1994 al 2012 ha svolto attività didattica in varie Università italiane, collaborando con Manuel de Solà - Morales, Ignacio Rubiño, Mirko Zardini ed in particolare con Massimo Carmassi da cui ha tratto gli insegnamenti più preziosi. Vive e lavora a Faenza, città di provincia ma assolutamente non provinciale. La Romagna gli scorre nelle vene ed è orgoglioso del legame con la sua terra che incarna perfettamente ciò che a un architetto serve per fare bene il suo lavoro: ottimismo, solarità, operosità, accoglienza, affidabilità e un pizzico di sana follia.

Il suo background culturale si è formato nel tempo con figure come Adolfo Natalini e Massimo Carmassi, per i quali l’architettura ha prima di tutto una responsabilità “etica” nel garantire luoghi fruibili, durevoli, su misura di chi li vive, al di là di gusti modaioli e fugaci. Sono ancora attuali oggi questi valori o riscontra una maggiore attenzione ad aspetti più sensazionalistici e “di marketing”?

In Adolfo Natalini, che ho incontrato all’Università - prima per sostenere un esame, poi con la tesi - ho trovato un maestro, colui che mi ha aperto lo sguardo sul mondo dell’architettura e che mi ha fatto capire cosa avrei voluto fare “da grande”. Con Massimo Carmassi, ho imparato l’attenzione e l’interesse per la progettazione del dettaglio, con una profondità che non conoscevo. Carmassi ha un approccio “pesante”, in senso positivo, in quanto dà un’importanza estrema a ogni singolo gesto architettonico e il suo lavoro è la sintesi, da un lato, di un approccio fortemente emotivo da un lato e di un imprescindibile impulso al ragionamento dall’altro: un processo che si concretizza in risultato finale dove talento e fatica sono paritetici. Carmassi aveva un approccio “totalitario”: un progetto si presenta solo se è approfondito da tutti i punti di vista e totalmente convincente. Ricordo proprio che, dopo un immenso lavoro, rinunciò a presentare un progetto di concorso proprio perché non ne era soddisfatto.

Da entrambi ho imparato che l’architetto deve mantenere una visione etica del suo lavoro: e per etica intendo dire avere la consapevolezza che l’architettura non si esaurisce all’atto della consegna dell’opera al committente ma che deve rapportarsi con il tempo e sapere invecchiare, perché in essa sono riposti i bisogni, le aspettative di una vita e le risorse di chi l’ha voluta.

Parlare di architettura in questi termini significa andare all’essenza, indipendentemente dalle mode, perché l’obiettivo non è fare dire "wow” ma fare vivere bene nello spazio che si va a realizzare. Oggi, la modalità di progettare è molto diversa da 20 anni fa. L’architettura “instagrammabile” è più veloce e tende soprattutto a fare notizia, mettendo in secondo piano la vera essenza dell’architettura. Non voglio

criticare alcune tendenze contemporanee ma secondo me, nel fare architettura, l’aspetto strettamente sensazionalistico è utile solo per chi cerca la visibilità fine a se stessa: credo che l’architettura debba perseguire altri obiettivi.

L’architettura non è una questione di una stagione ma va sedimentata e immaginata in un tempo molto più lungo.

Nel Suo lavoro si è cimentato con progetti a vasta scala, dall’intervento di riqualificazione urbana dell’ex distilleria Neri a quello dell’area ex Fiera a Rimini. Ritiene che il confronto con la scala urbana richieda un approccio diverso rispetto al progetto alla scala architettonica?

Non penso si tratti di scegliere meccanicamente un metodo piuttosto che l’altro. Credo piuttosto che sia fondamentale avere un approccio di tipo urbano al progetto architettonico: faccio fatica a vedere l’edificio “disconnesso” dal contesto.

Come non mi interessa una visione urbanistica in senso stretto, così non mi interessa un approccio progettuale tradizionale rivolto al singolo “oggetto” architettonico, basato sulla concezione della strada, del lotto e dell’edificio situato all’interno dell’area ad una distanza di 5 metri dai confini. Penso piuttosto all’edificio come parte di un sistema urbano, di un tessuto di relazioni con il contesto e, se questa relazione non c’è, cerco sempre di ricostruirla in un micro-tessuto connettivo con l’intorno. Per me, il vuoto tra il costruito ha la stessa importanza del pieno. Tra la scala vasta e il gesto “puntuale”, io preferisco stare nella “terra di mezzo” dove dimensione urbana e architettonica si interfacciano innescando nuove dinamiche, più complesse ma anche più autentiche ed efficaci.

Il rapporto con la preesistenza è una componente essenziale del suo lavoro, come dimostra ad esempio il recupero di un’ex officina convertita ad uso abitativo in via Gottardi, nel centro storico di Faenza. Che ruolo ha l’autorialità e la riconoscibilità del gesto progettuale individuale nel processo di stratificazione dell’architettura?

Negli anni della mia collaborazione con Ignacio Rubiño all’Università di Cesena, per la prima volta proprio da lui ho sentito parlare di “memoria e amnesia”. Il rapporto con la storia è di grande stimolo progettuale ma non dobbiamo esserne condizionati, rinunciando così al nostro ruolo - necessario - di progettisti che apportano una propria componente contemporanea al processo di stratificazione naturale dell’architettura.

Il patrimonio costruito appartiene ad un processo fluido, in divenire, non è “statico” nel tempo: è ovvio che si debba rapportare con nuove necessità e obiettivi via via che si presentano e che pertanto debba mutare le sue caratteristiche formali, strutturali, funzionali. L’architetto è un po’ uno “staffettista” che prende il testimone da chi ha lavorato prima di lui e lo lascerà a qualcun altro dopo. Non ho particolare interesse a lavorare su opere monumentali per le quali si richiede, da parte della Soprintendenza, un approccio strettamente filologico finalizzato al ripristino: preferisco cimentarmi con un’architettura storica non considerata così “intoccabile” e preziosa perché in questo caso – come in via Gottardi – c’è la possibilità di reinterpretare l’edificio in modo critico e di attualizzarlo in relazione alle esigenze correnti.

Lei sembra avere una concezione di architettura in cui gli aspetti formali sono in realtà strettamente subordinati al valore intrinseco della qualità fruitiva degli spazi per chi li vive o ci lavora. Come vede il rapporto con la committenza e che influenza hanno sul suo lavoro le esigenze e la visione del cliente, a volte completamente estranee al gusto e alla sensibilità dell’architetto?

Credo che gli aspetti formali mi interessino veramente poco. Penso di non avere mai disegnato un prospetto; non concepisco l’architettura come “sommatoria” di elementi ma piuttosto come volumi che si rapportano con la luce e le ombre, in grado di relazionarsi con gli altri volumi adiacenti e con il vuoto. Gli elementi strettamente formali - un dettaglio, una finitura, un colore - possono essere “moltiplicatori” di emozioni e contribuire alla qualità del lavoro ma non sono mai il fine ultimo. In questa mia visione personale di progettazione, basata sullo spazio “a tre dimensioni”, c’è un’ampia possibilità di azione tanto che quando mi confronto con il committente non c’è mai un’idea unica e definitiva ma c’è sempre un “piano B”. Nel rapporto con il cliente rifuggo da qualsiasi approccio autoritario e manicheo, anzi piuttosto

mi “metto nei suoi panni” e cerco di tradurre le sue esigenze in modo spaziale attraverso il disegno di ambienti, flussi, volumi, colori, piani e materiali. E tendo ad ascoltare molto, perché ritengo di avere nei confronti del cliente una notevole responsabilità: lo spazio che io vado a progettare dovrà accoglierlo e conformarsi alle sue esigenze e io sono solo un “tramite” tra una necessità manifestata e la possibilità di soddisfarla.

Raramente ho difficoltà relazionali con i clienti, perché ho un approccio molto interlocutorio. Inoltre, posso dire che il mio è un lavoro di “squadra”: i miei collaboratori lavorano con me dai tempi dell’università, oggi siamo in 16 e con loro c’è un rapporto fraterno oltre che professionale. Ci confrontiamo in modo corale, senza intenti prevaricatori né gerarchie, senza “primedonne”, e c’è un arricchimento reciproco nel dialogo: per questo credo che l’ascolto sia uno strumento essenziale della progettazione, sia con i colleghi sia con la committenza.

La società contemporanea è sempre più caratterizzata da nomadismo globale e abitudini mutevoli, per cui il concetto tradizionale di architettura “per la vita” è sempre più sfumato rispetto alle necessità di flessibilità e adattabilità. Ha ancora senso parlare oggi di architettura “della permanenza” o dobbiamo abbracciare più coerentemente l’idea della transitorietà come dimensione naturale e necessaria del costruire?

Il mio studio si trova in un palazzo faentino dell’800 con soffitti decorati da Felice Giani ma abito in una casa decisamente contemporanea.

Sto bene in tutti e due i luoghi. Credo che il punto non sia dare un’etichetta all’architettura ma “centrare” le vere esigenze di chi la vivrà, che ovviamente possono cambiare nel tempo. Se ho a disposizione uno spazio piacevole, dove mi sento a mio agio e vivo un equilibrato rapporto tra dimensione domestica e interazione con lo spazio esterno, allora non ho necessità di dare una declinazione all’architettura. Che poi io ci voglia vivere in forma nomade e fluida, o stanziale, non conta: l’architetto deve solo preoccuparsi di progettare spazi gradevoli, accoglienti e vivibili.

Lei opera spesso con materiali naturali, espressivi e durevoli: ritiene che il laterizio possa interpretare un linguaggio progettuale adeguato alle sfide dell’architettura del futuro, con particolare riferimento alla sostenibilità?

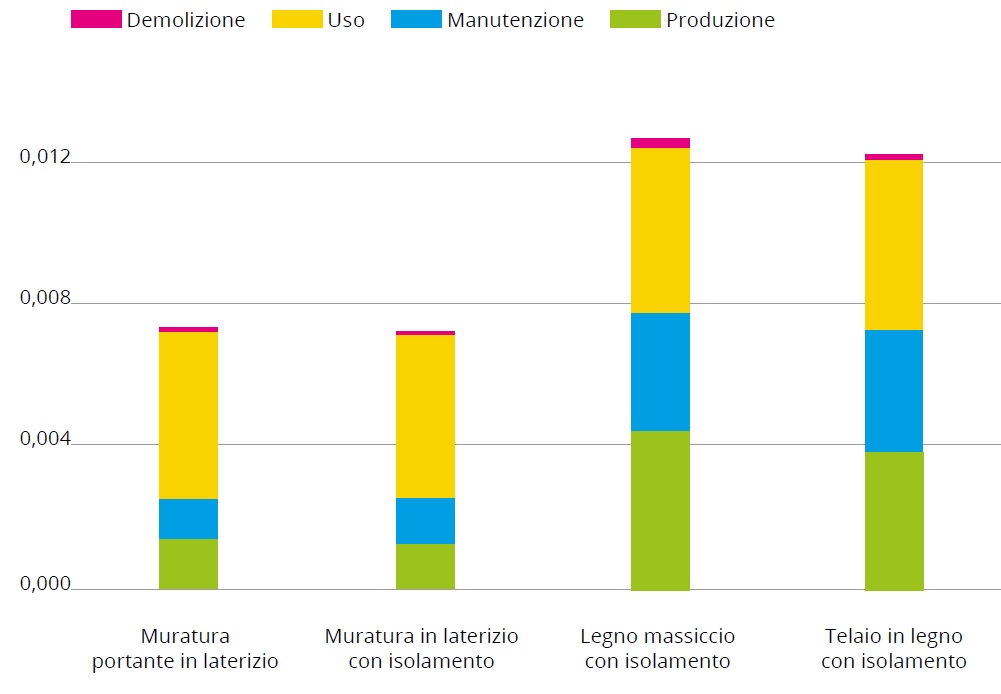

Da Carmassi ho sentito dire che l’Italia è un paese “povero” nel senso che, rispetto ad altri paesi europei, non possiamo permetterci di prescindere, nella progettazione architettonica, da valutazioni sui costi di manutenzione che un edificio avrà nel suo ciclo di vita. Il “peso” economico di un’opera non è una questione secondaria.

Basti pensare al Beaubourg di Parigi: se non si investissero annualmente risorse consistenti nella sua manutenzione, l’iconica opera oggi sarebbe un ammasso di ferri arrugginiti.

E’ fondamentale approcciarsi al progetto con l’impegno a fare sì che l’edificio non degeneri nel tempo ma che piuttosto sappia invecchiare dignitosamente. E questo non è strettamente dipendente dalle tecnologie, anzi. Se prendiamo per esempio un cellulare iper-tecnologico e altamente performante, di ultimo grido e quindi anche particolarmente costoso, è quasi scontato che nel giro di poco tempo diventerà obsoleto perché non al passo con i rapidissimi tempi dell’evoluzione tecnologica. Gli elementi basilari - e semplici - sono al contrario più durevoli. Questo vale anche per l’architettura: gli edifici con componenti tecnologiche particolarmente avanzate e complesse invecchiano molto prima, e molto peggio, di quelli tradizionali. Io penso che le tecnologie debbano essere al servizio del benessere delle persone e non un’espressione di “forza muscolare” che dura solo il periodo di una stagione.

Un’ architettura di qualità deve avere un buon hardware – nel senso strutturale e costruttivo – anziché un buon software.

Credo che la “povertà” in architettura – nel senso di semplicità e autenticità – sia un modo per venire a patti con l’invecchiamento nel modo più positivo, senza rinunciare al valore emozionale e alla qualità intrinseca dell’opera.

Il laterizio si presta bene a questi scopi e anzi, paradossalmente, pur essendo un materiale tradizionale, è molto più in grado di soddisfare le sfide del futuro, perdurando nel tempo, di altri apparentemente innovativi ma con un’inevitabile data di scadenza. Questo approccio all’architettura nasce dalla mia esperienza di vita personale: sono nato e cresciuto in una città di provincia, senza che questo termine abbia alcuna accezione negativa. Nella mia città ho respirato l’atmosfera di una cultura contadina, dove la povertà non è necessariamente un fatto negativo nel senso che insegna a dare valore alle cose, a curarle e preservale nel tempo senza buttarle via, nel pieno rispetto della fatica e dell’energia che ci sono volute per realizzarle. E questo vale anche per l’architettura, che deve trasmettere i valori di solidità, affidabilità e sostenibilità, nel rispetto di chi la vive oggi e di chi la vivrà in futuro.

Chiara TestoniArchitetto, PhD