Lo studio Archea Associati svolge un lavoro di ingegno a tutto tondo (dalla progettazione alle varie scale, alla ricerca, all’editoria) che si affranca da facili etichette e che si riflette in soluzioni sempre diverse, pure nel rispetto di valori indiscutibili come la sensibilità alle diverse specificità del contesto in cui operate e la qualità del costruire. Un pensiero che, nella pluralità delle sue manifestazioni, rispecchia con onestà e grande levatura intellettuale la complessità contemporanea dove la tensione identitaria dell’architettura si confronta con la dimensione globale, dove la durata del costruito è sempre più circoscritta ai tempi delle mode piuttosto che dell’uomo, dove il rapporto tra sistema antropico e naturale è sempre più conflittuale. È un privilegio discutere con voi di questioni che riguardano in generale l’architettura e che vengono interpretate in modo personale nel vostro operato.

Il rapporto tra cultura e natura ha attraversato la storia del pensiero umano. Nel Vostro lavoro esistono esempi in cui l’architettura si affranca da un ruolo autoreferenziale per divenire strumento integrato, quasi subordinato, di valorizzazione del paesaggio. Questa è una scelta di sensibilità e umiltà: come può convivere con l’esigenza dell’architettura di essere scenario preferenziale della vita umana, senza trasformarsi in un episodio «mimetico» e mantenendo un suo intrinseco protagonismo?

Se si osserva la storia del pensiero occidentale e in particolare si studia l’estetica e quindi la ricerca della bellezza in seno alle «belle arti» per dirla con Kant, è facile comprendere, come per altro è universalmente riconosciuto, l’importanza della natura quale riferimento assoluto di qualsiasi disciplina artistica e con queste l’architettura, almeno fino alla fine dell’ottocento. Come è noto l’arte, per essere sublime, doveva essere realizzata a immagine e somiglianza della natura concepita quale somma creazione perfetta e insuperabile poiché a sua volta creata da Dio. Ciò pose l’architettura in una condizione di empasse poiché, almeno fino alle teorie di fine settecento del Laugier, nessuno riusciva a risolvere il dilemma di quale fosse il modello naturale che il costruire doveva prendere per esempio per raggiungere la perfezione di derivazione divina. Oggi siamo ovviamente affrancati dalla questione della mimesi, tuttavia la natura con la sua immanenza e la sua insuperabile bellezza rimane quale termine di confronto di ogni artificio e quindi di qualsiasi edificio. Inoltre siamo passati dalla semplice e ingenua idea della contemplazione alla necessità della difesa e della preservazione poiché abbiamo compreso quanto le attività umane, almeno in epoca moderna, abbiano capovolto i termini del rapporto tra natura e architettura dalle esigenze della copia all’inevitabile destino della distruzione. E se per secoli abbiamo osservato il contesto naturale per tentare di imitarlo, oggi lo dobbiamo ammirare con il preciso obiettivo di salvarlo dalla barbarie e dallo scempio. Se pensiamo al dopoguerra, in senso più o meno generalizzato, non possiamo far a ameno di riconoscere quanto l’arte del costruire abbia perso qualsiasi nobiltà per abbracciare, con lo sfruttamento dissennato del suolo e delle risorse naturali, il ricatto del mercato e della rendita. Alla luce di tutto questo occorre ritrovare almeno un equilibrio in grado rendere sostenibili le nostre azioni ma non, come erroneamente si racconta, in termini di banale efficientamento energetico, quanto in relazione ai contenuti intrinseci del contesto e del paesaggio.

Nonostante vi muoviate con disinvoltura in un mondo globalizzato, il radicamento ai valori autoctoni grazie all’uso di soluzioni materiali, tipologiche e costruttive proprie del contesto locale sembrano un leitmotiv (dagli involucri ceramici simili ai moucharabieh, alla Tabicada, al cotto imprunetino). Ha senso parlare di un’identità «glocale» dell’architettura senza correre il rischio di «regionalismi acritici» o di atteggiamenti di captatio benevolentiae?

Tanto la retorica no-global, o il pauperismo agreste-naturale, quanto l’esaltazione social-digitale mostrano nel loro integralismo una visione incapace di comprendere la complessità del contemporaneo. Più semplicemente riteniamo che l’architettura sia attraversata, come qualsiasi attività umana e quindi qualsiasi riflessione critica, da due opposte esigenze che tendono a rendere comuni e quindi globali, esperienze, informazioni, conoscenze, immagini e dall’altra una sempre più stringente necessità di valorizzazione delle specifiche e differenti identità culturali in grado di rendere palpabile il senso di appartenenza che tende ad appiattirsi di fronte a qualsiasi scenario globale. Probabilmente rispetto ad altri ambiti del pensiero l’architettura ha consumato l’esperienza globale ben prima di quanto si possa immaginare se è vero, come è vero, che già nel 1932 con la mostra «The International Style», termine coniato da Philip Johnson ed Henry-Russell Hitchcock nel saggio che accompagnava la prima mostra di architettura moderna, l’esperienza internazionale e uniformante poteva dirsi, appena nata, già conclusa. La definizione opposta e cioè locale, suona, per l’architettura, come un’evidente tautologia giacché qualsiasi edificio è per sua natura radicato al terreno e quindi a un luogo, un contesto, un ambito culturale, con tutto ciò che ne consegue in termini di linguaggio e quindi di espressività materica e ideale.

Forse dopo l’euforia modernista è servita l’ovvia e scontata affermazione di Norberg-Schulz secondo cui ogni luogo possiede una proprio patrimonio genetico che i più accorti non dovrebbero alterare; tuttavia è bene ricordare che già dal secondo dopoguerra la cultura italiana aveva preso, rispetto a tale scenario, le dovute distanze. A quella stagione, a quella straordinaria esperienza di cui ci rimangono capolavori come alcuni degli edifici dei BBPR, di Ignazio Gardella, Di Franco ALbini, di Giovanni Michelucci, solo per citare alcuni protagonisti di quegli anni, dobbiamo fare riferimento nella certezza che non si tratta certo di captatio benevolentiae, quanto di una tradizione che ci appartiene e che ci rende unici in uno scenario internazionale tendente al conformismo e l’omologazione.

Voi usate spesso il laterizio in accezioni espressive e costruttive diverse: come elemento materico, come rivestimento in terracotta spesso smaltato, come brise soleil. Nella prospettiva futura, il «costruire in laterizio» sarà nella sua vocazione massiva per coerenza con la natura «tettonica» del materiale o sarà più interessato al mondo del rivestimento e del design?

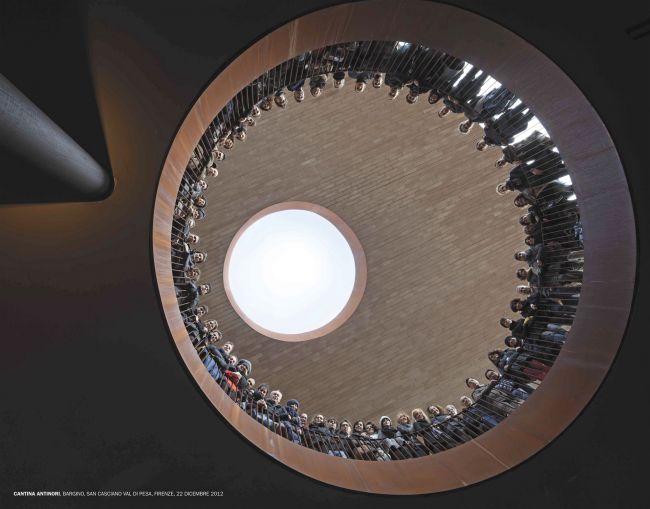

Entrambi, noi non vediamo nessuna contraddizione o differenza in termini di pensiero tra l’uso del mattone che abbiamo fatto nella piazza di Merate, tanto per ricordare un esempio di uso del laterizio in termini plastico-murari quanto nell’impiego a secco che ne abbiamo fatto nelle barriere acustiche che abbiamo progettato sul tratto fiorentino dell’Autostrada del Sole o nell’uso dei rivestimenti della Cantina Antinori. Semmai le differenze sono tecnologiche e costruttive, ma certamente non attengono all’ambito della riflessione sul progetto giacché materiali e tecnologie non sono che mezzi per l’affermazione di un agire incentrato sulla narrazione che si serve, nello svolgersi del racconto, di qualsiasi strumento necessario a rendere convincenti e suadenti le proprie affermazioni.

Una cosa è certa ed è che la terra, sia in forma ammattonata che ceramica, costituisce nel nostro lavoro uno straordinario e prezioso materiale per costruire con cui abbiamo realizzato dai muri a oggetti di design come la conosciuta «Terreria» a cui siamo particolarmente affezionati trattandosi della più innovativa e al tempo stesso antica libreria modulare in terracotta prodotta da Moroso.

Tra le vostre realizzazioni esistono diversi modi di interpretare il rapporto tra l’architettura e il tempo: ci sono architetture integrate nel paesaggio che si prefigurano come oggetto di un processo di trasformazione naturale; architetture che si stagliano come sculture senza tempo alla maniera delle visioni di Boullée; architetture dichiaratamente calate nella contemporaneità. Per voi costruire significa permanenza o transizione? Come «invecchierà» la Vostra architettura?

Secondo Giorgio Vasari occorre che un artista sia anticamente moderno e al contempo modernamente antico è espressione di uno spirito rinascimentale capace di fondere in un tutt’uno tradizione e modernità, il classico con il nuovo. Ernesto Nathan Rogers, coerentemente a questi universali principi che attraversano compiutamente il pensiero in architettura, ha sostenuto che il progetto definisce uno spazio intermedio tra memoria e invenzione ponendo il tempo in una dimensione subalterna rispetto al tema della conoscenza e quindi dell’espressione. Siamo persuasi, ed essendo nati e lavorando a Firenze non potrebbe essere diversamente, che il presente non sia altro che un momento in divenire tra passato e futuro e che tanto la dimensione del classico, quanto quella moderna dell’anticlassico, appartengano alla storia e quindi siano entrambi parte di un patrimonio conosciuto e disponibile per tutti. Siamo pertanto convinti che nel progetto debbano coesistere caratteri permanenti e istanze totalmente nuove rese tra loro solidali dall’arte della composizione che deriva appunto dal latino com-ponere, cioè mettere assieme, una capacità che contraddistingue qualsiasi attività artistica dalla pittura alla scultura, dalla musica alla letteratura, dalla fotografia al cinema.

Se si seguono questi principi che derivano dalla conoscenza e dalla storia del pensiero nel tempo, ma contemporaneamente indifferenti a questo (esperienze di cui fanno parte tanto Michelangelo quanto Le Corbusier), si riconosce all’architettura l’appartenenza al presente cioè a quello spazio di congiunzione tra passato e futuro che contraddistingue, o almeno dovrebbe, ogni agire contemporaneo. In questa logica l’opera di architettura non può che «invecchiare» bene nel senso che risulta indipendente dal tempo mentre ambisce a entrare in relazione con lo spazio, conseguentemente forse, più che la storia, ci interessano le storie e ci influenza la geografia, quindi i caratteri specifici dei luoghi.

Nelle Vostra architetture spesso utilizzate materiali semplici, tradizionali, sostenibili come il laterizio, declinati in modalità compositive e figurative che non inficiano il carattere contemporaneo delle Vostra opere. Come riuscite a fare convivere tradizione e innovazione? Il ricorso a materiali tradizionali ha un valore semantico connesso alla natura materica dell’architettura o anche strettamente funzionale a garantirne la durabilità?

La risposta a tale quesito è in parte già declinata in ciò che abbiamo appena sopra descritto, tuttavia, occorre ribadire che non esistono o sono rarissimi in architettura materiali nuovi mentre sono tradizionalmente utilizzati ancor oggi quelli antichi perché durevoli e consolidati.

Inoltre il nuovo non va ricercato nella materia, ma nel diverso significato e valore comunicativo dell’opera, mentre banalmente sembrerebbe certo che solo acciaio e vetro costituiscano materiali nuovi mentre pietre e mattoni quelli antichi. Non vi è dubbio che quest’ultima affermazione appartenga all’alveo della più spietata superficialità come è certo, d’altronde, che la ricerca sulla materia costituisca, come lei ha rilevato, uno dei tratti specifici del nostro lavoro legato alla sperimentazione e all’alterazione alchemica dei materiali attraverso la collaborazione con il meglio dell’industria e dell’artigianato che ci mette a disposizione il nostro straordinario paese.

È pur vero inoltre che utilizziamo sempre più frequentemente materiali semplici e conosciuti cercando la variazione nella permanenza, il nuovo nel già visto, lo straordinario nell’ordinario la complessità e il molteplice attraverso l’impiego di materiali semplici e durevoli.